今回は、ショッピングセンター内にある携帯電話ショップの図面事例です。

家電売り場中央に設けられた区画のため、什器のみで構成されています。壁面などの環境に関わる図面はありませんので、この記事で完結です。

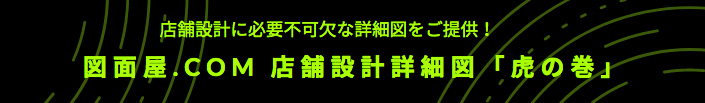

単体什器で構成された携帯電話ショップの平面レイアウト

先ほども言ったように、ショッピングセンターの家電売場内にある携帯電話ショップの平面図です。

私の場合、仕事の選り好みは出来ないのでどんなショップでもこなさなければなりません。主旨が無いといえばありませんね。最近は特にありません(笑)。

ただ、どんなショップもこなしたおかげで、今では手強い仕事は見あたりません。商品の種類が違っても、その店の機能さえ理解すれば、問題はありません。

スーパーブランドから八百屋までといっては大げさですが、何でもやってこなします。

皆さんも出来るだけ多くのショップ、店舗に携わってください。

携帯屋の機能は、商品カウンターと接客カウンターの構成だけをしっかりレイアウト出来れば、OKです。

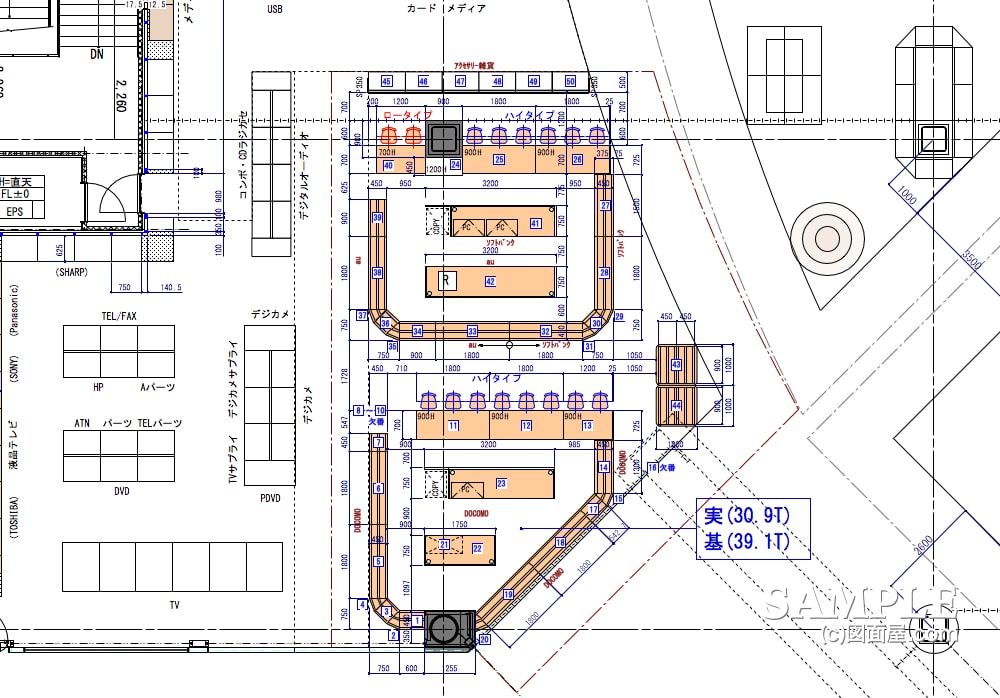

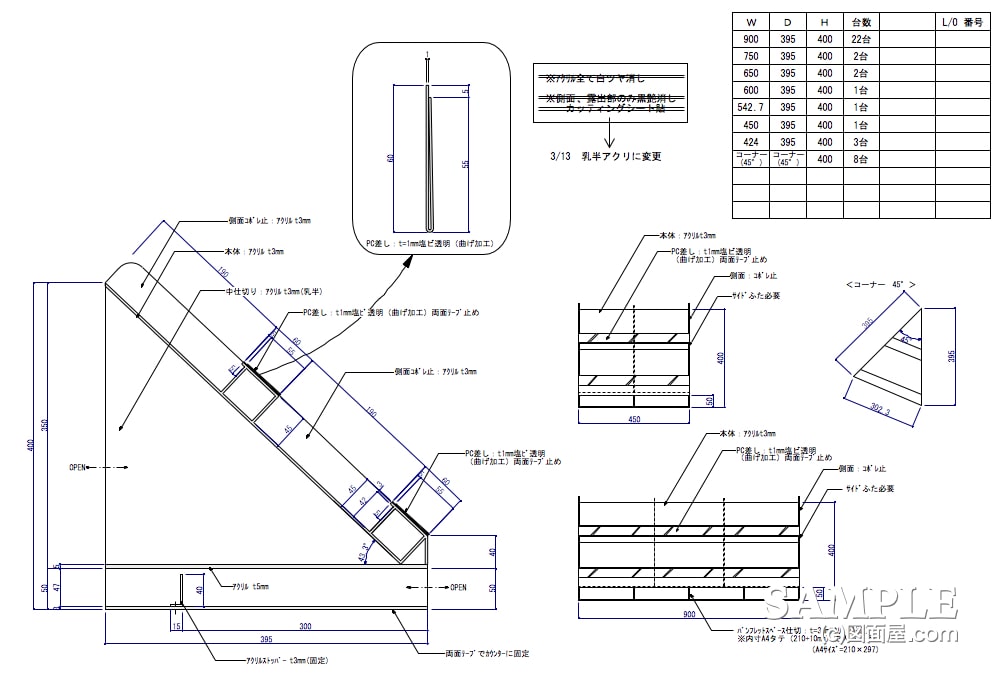

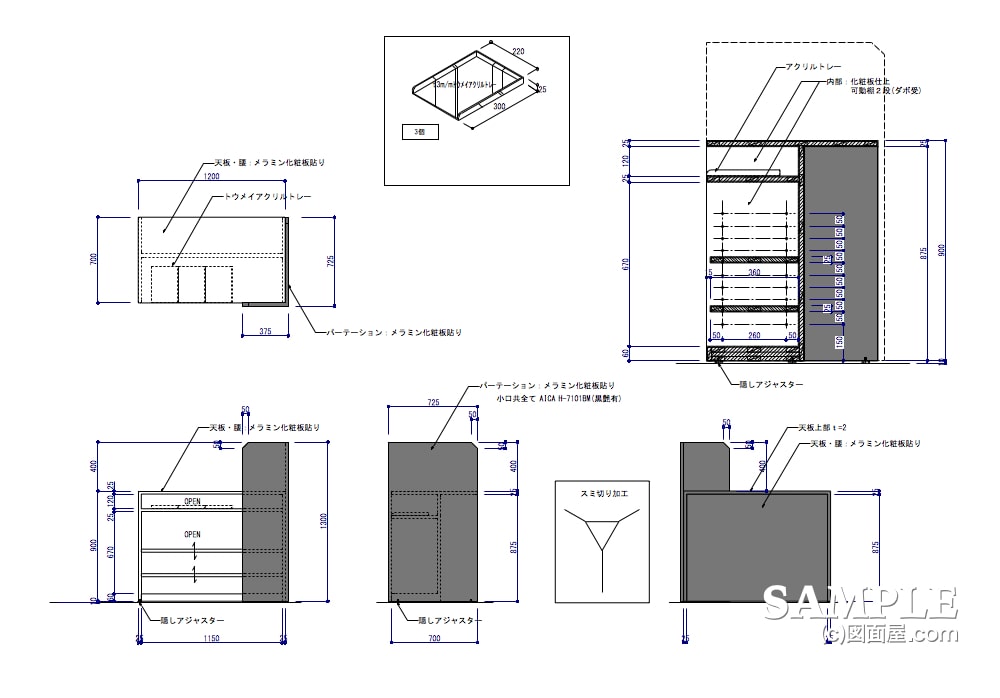

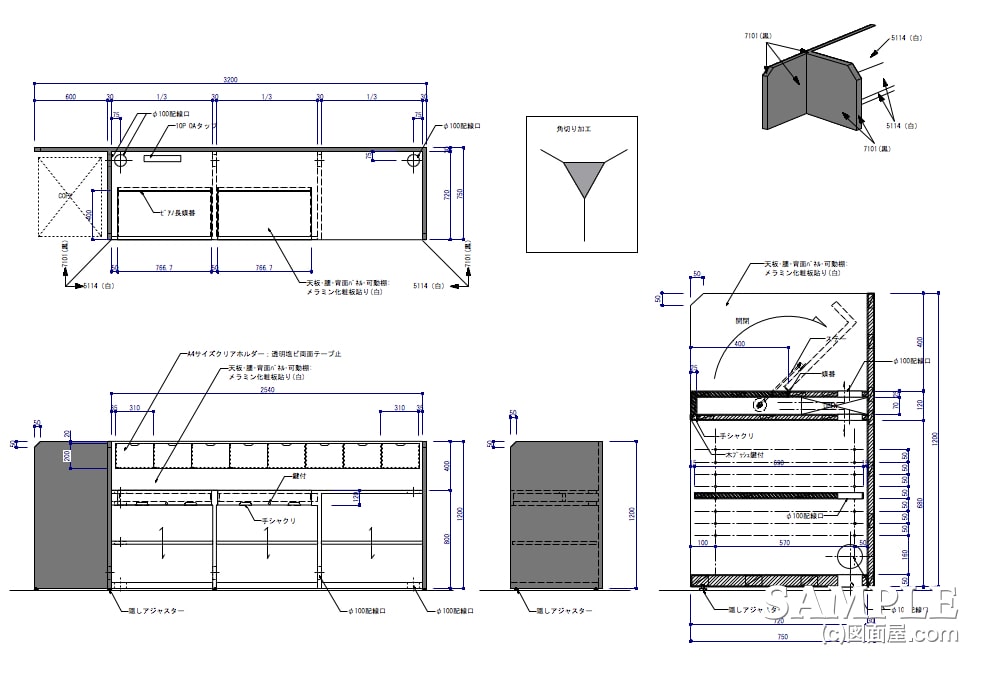

収納付陳列什器の姿図と備品

陳列什器の姿図です。在庫などがストックできるよう、腰部分が引き戸の収納になっています。

他には、特に特記することはありません。仕上げは化粧板仕上げです。

ここで注意したいのは、什器の角部分です。図面を見て頂ければ分かると思いますが、すべての什器の角を落としています。お店側が、神経質になっているようですね。分からないこともありませんがね。

では、この什器の腰についているサイン詳細図です。

左上の平面図は、サイン付き什器をどの位置にレイアウトするのかを示したものです。簡単な、サインプロット図ですね。

その下には、サインが付いた状態での什器立面図と、側面図が描かれています。取り付けは、化粧板のサインベースを什器に直接ビス留めです。

次に、什器上のアクリルボックスの詳細図です。

商品が見やすいように、斜めになっています。

こういった備品類は、員数もしっかり出しましょう。

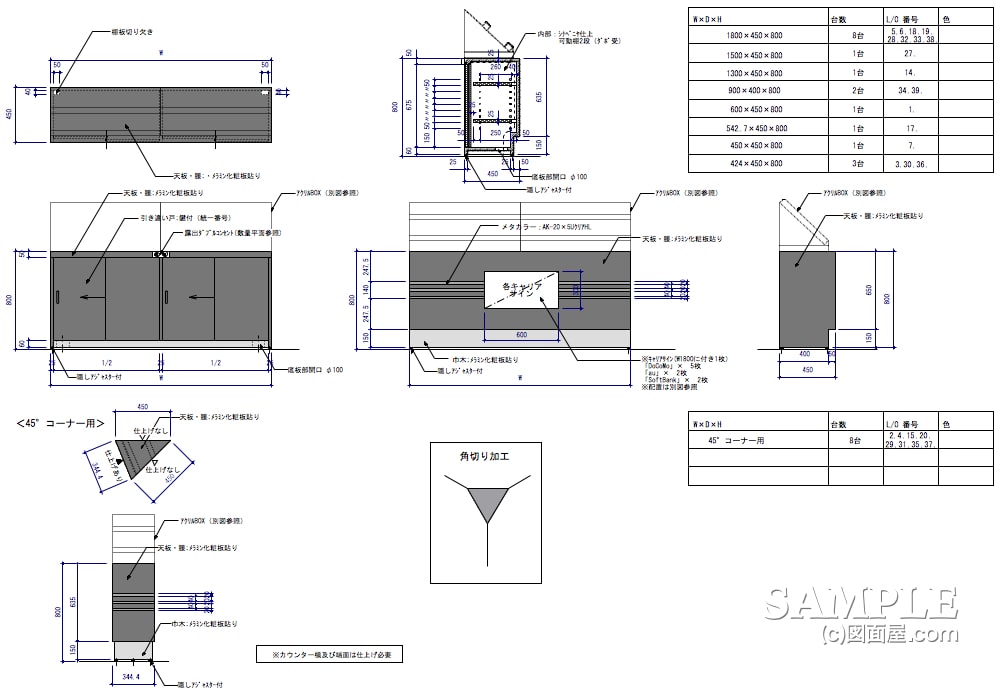

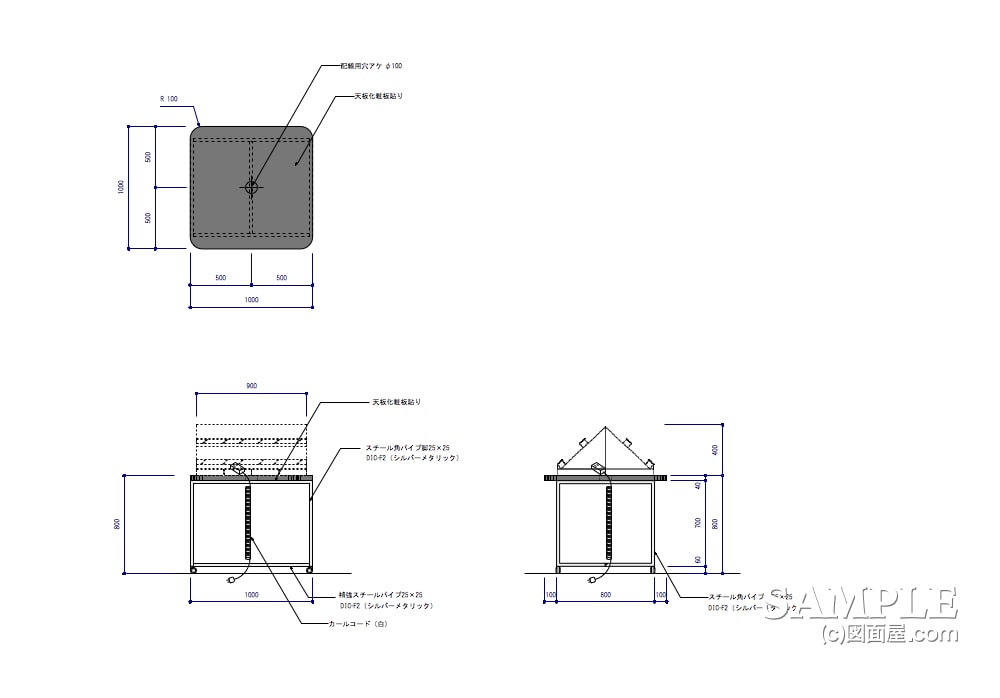

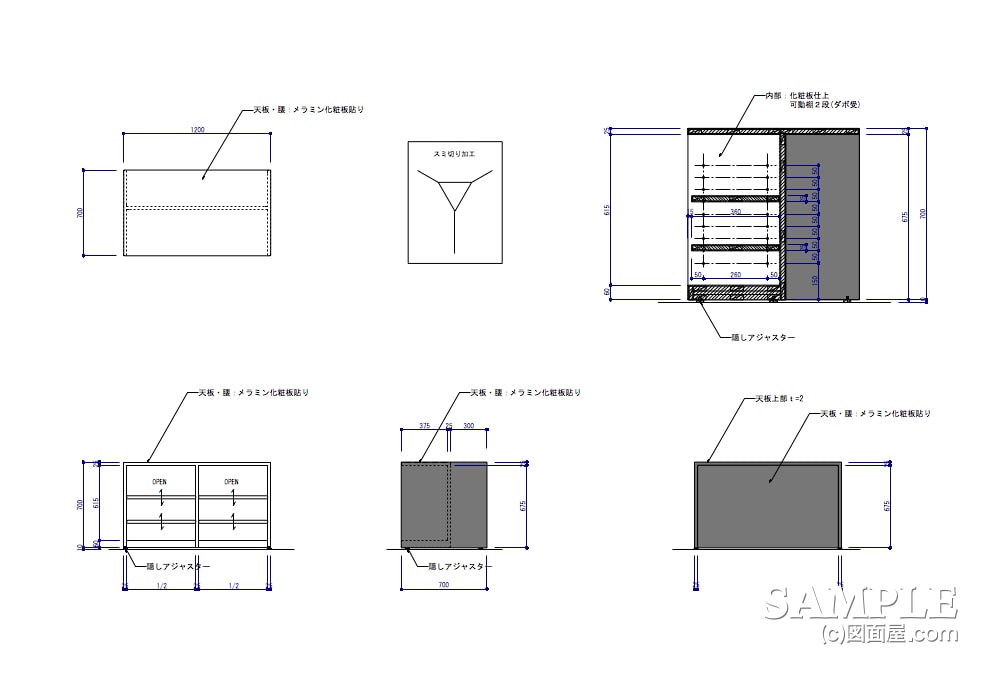

商品展示用テーブルの姿図

この什器は、携帯電話の商品を展示するテーブル什器です。

主に、新製品を展示します。

腰の部分に電源の配線ケーブルを設置しておきます。什器トップには、先ほどご紹介したアクリルボックスを乗せます。

アクリルボックスは備品扱いですので、波線で表現するようにしています。何故かというと、施工会社の受注範囲でないためです。

備品は別会社に発注するので、このような表現になっています。この業界では通例です。

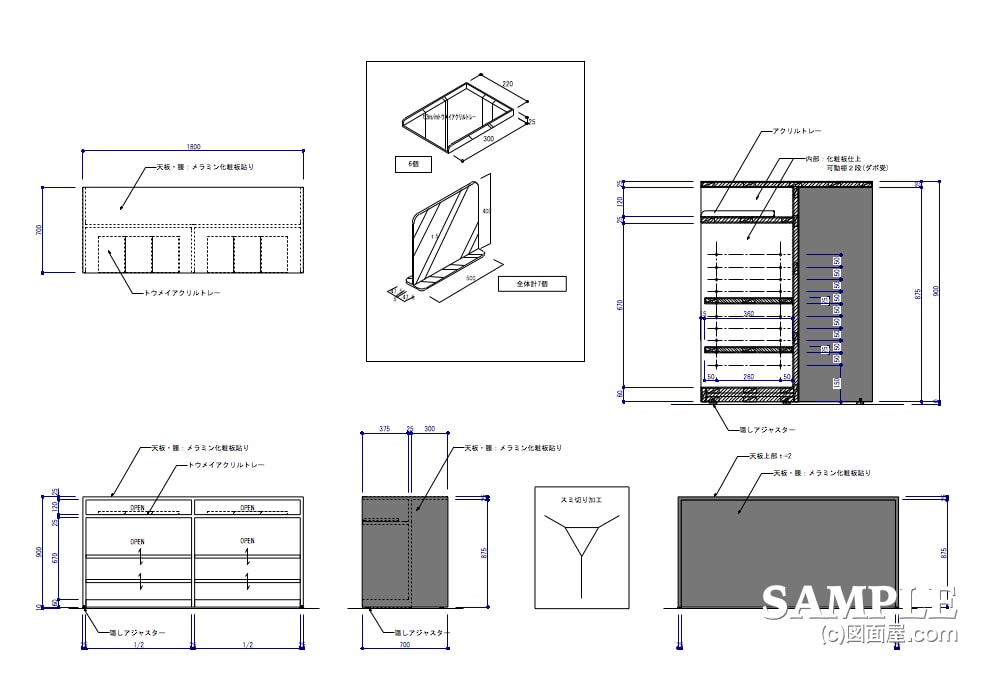

接客カウンターの姿図と断面図

接客カウンターということで、お客様側には足を入れるスペースを設けています。店員さん側は、このような携帯ショップですとほとんどが立ち仕事ですのでこれでいいでしょう。

また、事務用の機能を入れるためにもこれで十分です。

この接客カウンターに必要な、備品のスケッチも図面内に描いています。参考にしてください。

同じく、接客カウンターです。パーティションが付いていますのでカウンターエンドに配置します。

尚、同仕様でサイズ違いのものも載せておきます。

機能的には、ほとんど同じものですのでご理解頂けるでしょう。サイズ等が変化しているだけです。

実際に作図しているときは、ちょっとややこしいので注意を払うようにしました。

こちらも、接客カウンターです。

同じ種類でサイズ違いのカウンターがあるので、本当にややこしいです。

ここには、特に機能等はありません。あくまで、レイアウト上で必要なカウンターです。仕上げは図面を見てください。

コスト調整のため、この売場の什器はほとんどが、化粧板仕上げとなっています。

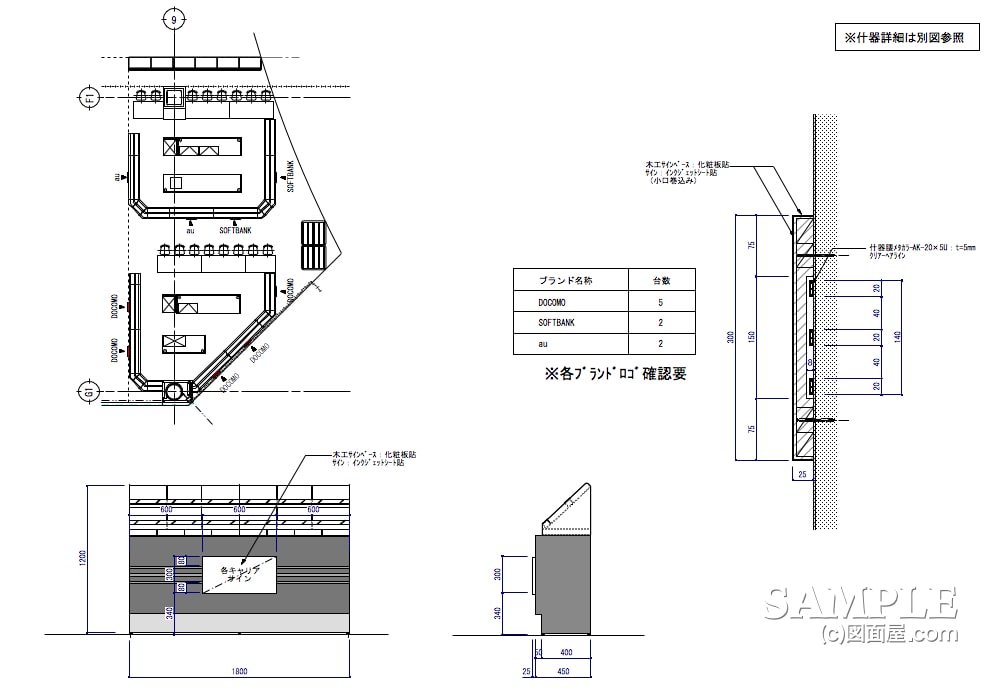

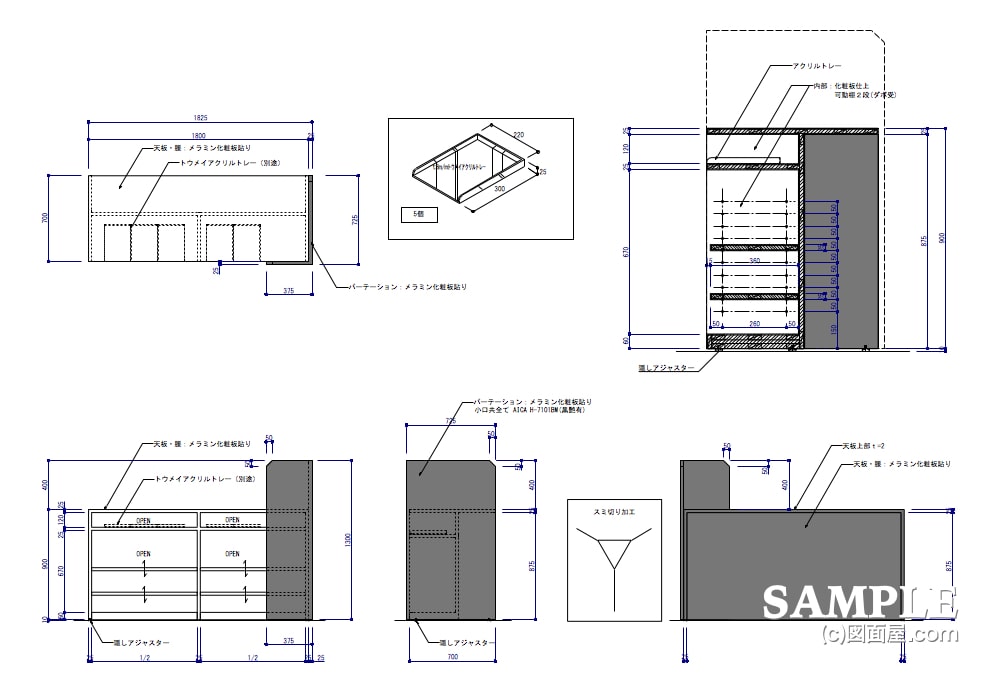

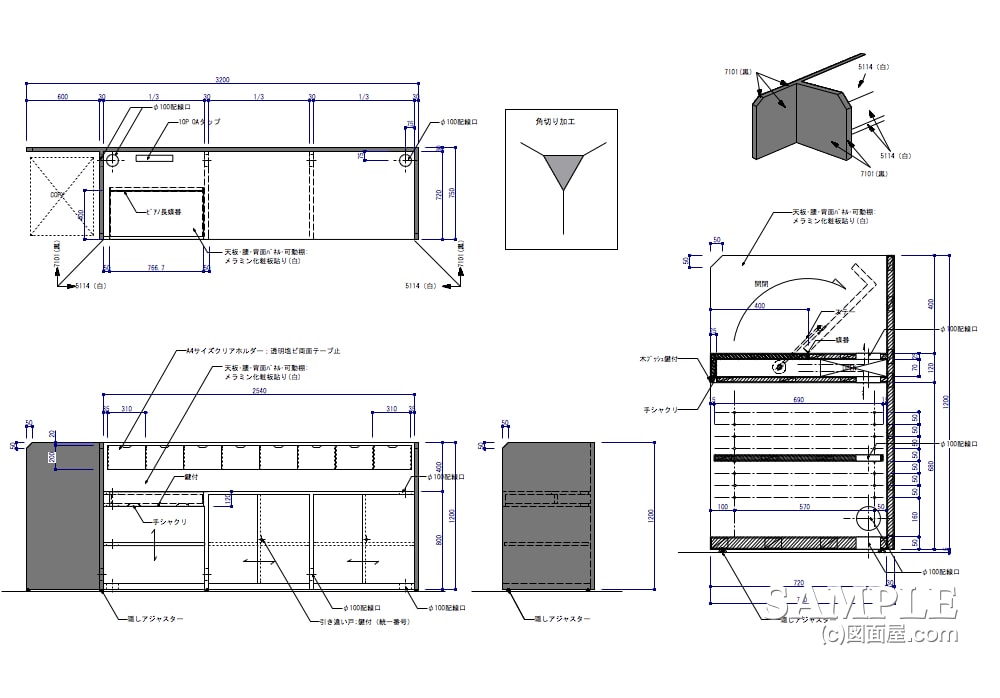

機能を優先に考えた作業カウンター

携帯電話ショップでの、作業カウンターの姿図と断面詳細図です。

機能違いのカウンターが4種類ありますので、この図面を〈作業カウンター1〉とします。

この什器も、機能のみですね。如何に便利に使えるか勝負です。

担当者としっかり打合せをしました。

機能っていうのは、さすがにこちらサイドでは分かりません。ある程度の経験値を積むまでは、相手の希望を聞くようにしましょう。

断面図に描かれている、開閉式の天板部分をごらんください。

ここには、端末が設置されるということを理解してください。そして必ず、錠を付けてください。

下部のストック内部は、お定まりでいいと思われます。

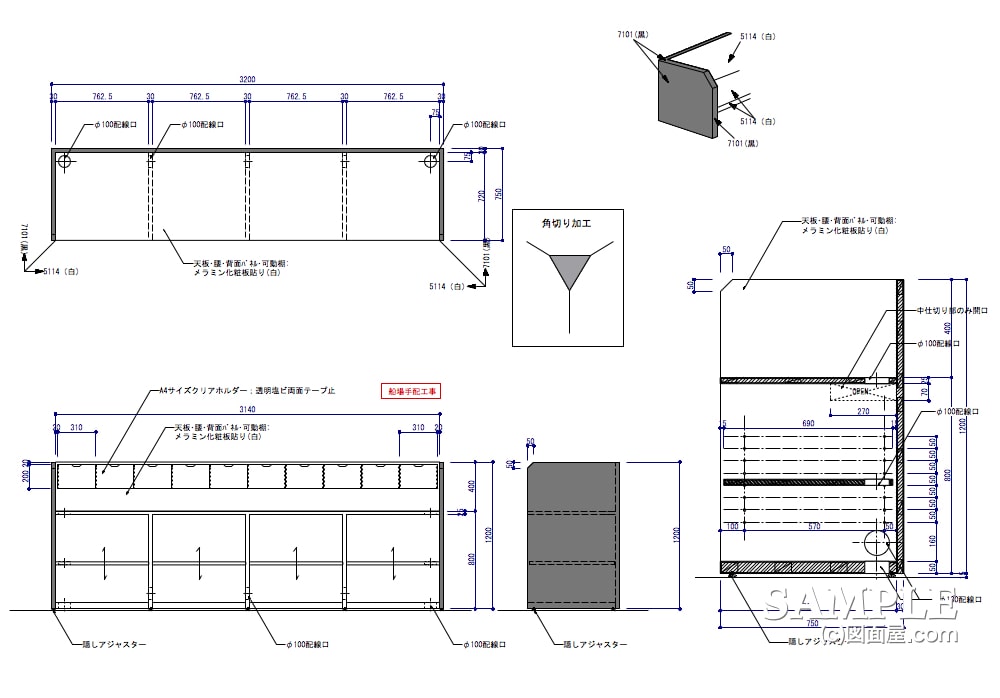

次に、作業カウンターの別バージョンです。

〈作業カウンター2〉です。

本当に、機能だけが勝負な什器です。後は、コストにかなり厳しいようにも感じました。

今までご紹介した家電売場の携帯電話売場に関してのカウンター類はオール化粧板仕上げです。コストは最低限の構成で作図を進めました。

また、家電売場での作図における注意は、配線という厄介なものがついてまわりますので絶えず意識することをおすすめします。

私も最初の頃は、図面に開口指示をしていないことがちょくちょくあったような気がします。(笑)

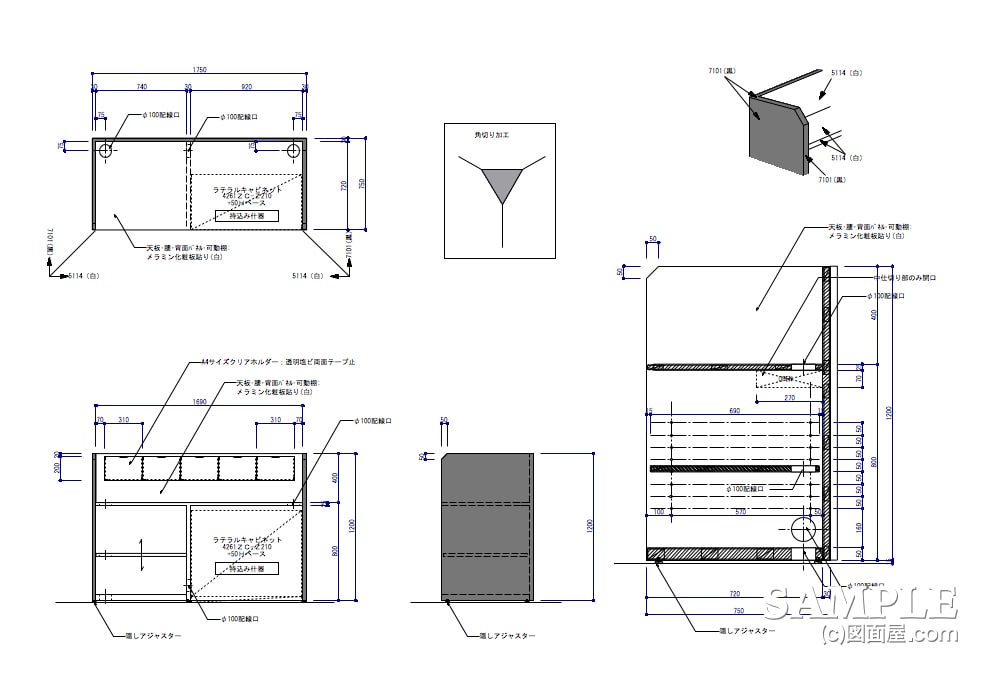

では、〈作業カウンター3〉。

〈作業カウンター1〉と形状はほとんど変わらず、機能だけが微妙に変化しています。区別が付かないかもしれません。

本当に、ややこしいです。

最後に、〈作業カウンター4〉です。

〈作業カウンター2〉のサイズ違い、そして、末端が1台増えています。

以上4種類の作業カウンターが、このショップにレイアウトされています。

微妙な違いだけに、どれがどこに配置されているのか、私自身も平面図をみないことには理解に苦しみます(汗)。

この記事で、ショッピングセンター内にある携帯電話ショップの図面事例は終了です。

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。

応援お願い致します!

↓ ↓ ↓

デザインランキング